Au cours de la journée, les intervenants se questionneront sur les enjeux de la construction d’un environnement sain pour le jeune enfant. Après une présentation des premiers mois du réseau, les nombreux intervenants aborderont les risques qui traversent la maternité, l’environnement intérieur, le lieu de garde et l’école ainsi que les nouvelles pratiques pour limiter ces risques.

L’AFVS tiendra un stand lors de cette journée organisée par le

ÎSÉE (Île-de-France SantÉ Environnement) dont elle est membre.

L’exposition au plomb est particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants. L’action de l’AFVS vise à endiguer les risques de saturnisme.

Le saturnisme a été reconnu maladie professionnelle parce qu’il est la conséquence directe de l’exposition à des particules de plomb ou de composés du plomb qui constituent un risque physique, chimique et biologique.

De longues et laborieuses négociations ont abouti à la promulgation de la loi du 9 avril 1898 fixant, pour les accidents du travail, un régime juridique plus simple que pour les accidents ordinaires : si certaines conditions sont remplies (lieu et temps de travail), il devient inutile de prouver la responsabilité de l’employeur ; mais en contrepartie, le patronat a obtenu que l’indemnisation forfaitaire soit réduite (indemnités journalières représentant seulement une fraction du salaire perdu pendant l’arrêt de travail, etc.). Ce même régime a été étendu aux maladies professionnelles par une loi du 25 octobre 1919, à laquelle étaient annexés les tout premiers tableaux de maladie professionnelle. Alors que les débats faisaient prévaloir la logique de la prévention, cette loi pour l’essentiel prévoit la réparation via une contrepartie monétaire.

Le tableau n° 1 du régime général concerne le saturnisme. Sa dernière révision pour le régime général a été publiée au Journal officiel du 11 octobre 2008, et précise :

1.Une liste limitée des symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade, notamment des taux de plombémie, dont :

Or, l’effet sans seuil de ce CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique) qu’est le plomb est désormais reconnu.

Par ailleurs, les pathologies telles que les risques cardiovasculaires, les perturbations de la spermatogénèse, les troubles de la grossesse (fausse couche, naissance prématurée, bébé à petit poids), par exemple, ne figurent pas parmi les symptômes retenus.

Nous demandons que les définitions inscrites dans le tableau n° 1 soient réexami- nées à la lumière des travaux scientifiques les plus récents, et à ceux qui ont conduit à définir les limites figurant dans le code du travail, en s’appuyant notamment sur le rapport ANSES de juillet 2019 sur l’évolution des valeurs limites profession- nelles.(https://www.anses.fr/fr/system/files/VLEP2013SA0042.pdf.)

2.Le tableau n° 1 fixe le délai maximal à dix ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de dix ans) pour la néphropathie tubulaire, ; pour les autres symptômes ce délai varie entre 30 jours et un an.

Or, certaines pathologies peuvent apparaître plusieurs dizaines d’années après l’exposition, comme un cancer lors du relargage du plomb (retour dans la circulation sanguine générale lors d’une fracture, d’une grossesse, de la ménopause ou d’une immobilisation prolongée).

Nous demandons que les délais inscrits dans le tableau n° 1 soient prolongés, là aussi en prenant en considération les avancées scientifiques les plus récentes.

Plus généralement, nous dénonçons le sous-dépistage du saturnisme et la persistance de l’exposition au plomb dans les lieux de travail, sans respect des protections réglementaires.

Vous trouverez ci-dessous le dernier exemplaire d’AFVS Info, dont voici l’éditorial.

C’est dès le lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris survenu le 15 avril dernier que l’AFVS donne l’alerte sur les risques d’intoxication par le plomb touchant le chantier de la cathédrale, mais également les établissements scolaires, les jardins et les crèches, pour ne parler que des endroits fréquentés par des enfants… (1).

En ce qui concerne le chantier de Notre-Dame lui-même, malgré plusieurs rapports de l’Inspection du travail alertant depuis le mois de mai sur les défaillances des installations de décontamination et les risques encourus par les salariés, le ministère de la Culture, chargé du chantier, n’a pas jugé bon d’intervenir. La raison serait-elle, au détriment de la santé des travailleurs et des riverains, de ne pas retarder le chantier pour atteindre l’objectif prôné par le président de la République de finir en cinq ans la reconstruction de la cathédrale ?

C’est en tout cas contre l’avis du ministère que le préfet de région a décidé le 25 juillet d’interrompre les travaux pour contraindre la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à remettre aux normes les installations afin « de protéger tous les corps de métiers intervenant sur le chantier de Notre-Dame de Paris et continuer de garantir que ces travaux ne génèrent pas de pollution à l’extérieur de celui-ci ». Décision qui met fin à la prévalence des intérêts économiques et politiques sur la santé publique. Enfin, car c’est pendant près de trois mois que le ministère de la Culture, maître d’ouvrage sur le chantier, a enfreint les dispositions du Code du travail et mis en danger les travailleurs, et ce malgré les différents rapports de l’Inspection du travail, qui concluait dans l’un d’eux que « les travailleurs […] sont exposés à un agent chimique dangereux, cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction, en l’espèce des poussières contenant du plomb ».

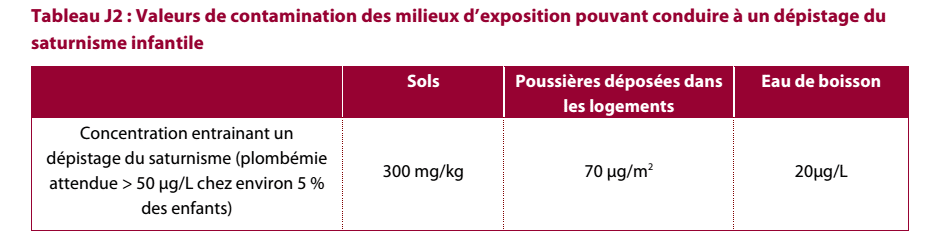

Le 1er août, un collectif formé par l’AFVS, l’association Henri Pézerat et des syndicats réclame le confinement total de Notre-Dame ainsi que la création d’un centre de dépistage et de suivi sanitaire des personnes exposées au plomb. Ce qui n’a pas été retenu… Mais l’opération de décontamination du parvis de Notre-Dame, des écoles et des jardins autour de la cathédrale démarre. L’ARS avait recommandé des prélèvements pour tous les établissements accueillant des enfants dans un rayon de 300 mètres autour des points de mesure extérieure où les taux de plomb dans les poussières dépassent 5 000 μg/m2, « repère d’aide à la décision » fixé arbitrairement par l’ARS faute d’un seuil pertinent de contamination pour les sols extérieurs.

Si certains comptes-rendus d’analyse de poussières évoquent un seuil de 1000 μg/m2, il s’agit d’un seuil inadapté puisqu’il ne s’applique que pour le contrôle des travaux en présence de plomb dans les logements (article L.1334-2 du Code de la santé publique).

Le 19 août le chantier a progressivement repris, et fin septembre nous apprenons que le ministère de la Culture a enterré le plan de décontamination, au risque d’une grave crise sanitaire. Définitivement ?

Sur le plan revendicatif et médiatique, l’AFVS demande, compte tenu des risques, que la toiture de la cathédrale ne soit pas refaite à l’identique et pose clairement et à voix haute la question de la fin de l’utilisation du plomb dans les monuments historiques.

En tout état de cause, faisons de sorte que, comme le dit le dicton « un mal pour un bien », les conséquences de l’incendie de Notre-Dame en termes de pollution au plomb dans Paris soient l’occasion de faire un bilan global de l’exposition de la population à ce métal toxique. Pour pouvoir mieux combattre cette pollution. C’est ce que semble mettre en place la Ville de Paris.

___________________

(1) Voir AFVS–Info, n° 20, avril-juin 2019, numéro spécial Notre-Dame.

Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine parisienne de la santé environnementale, organisée par la mairie de Paris, une table ronde ayant pour titrr « Politique de la Ville sur le plomb : facteurs de risques et initiatives », est organisée, avec la participation de la DASES (Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé) et de l’AFVS

Le mercredi 25 septembre 2019

de 16h30 à 18h

Gratuit

Cette rencontre aura lieu

Salle de conférence

Hôtel de Ville

5, rue de Lobau

75004 Paris

Si vous souhaitez participer merci de bien vouloir réserver en adressant un courriel à maite.gerard@paris.fr en indiquant votre nom et l’intitulé « Table ronde Politique de la ville sur le plomb »

Le 5 août 2019, nous avions demandé :

Aucune de ces revendications n’a été entendue.

Médiapart a témoigné du refus des autorités de donner de l’information, tandis qu’un média étranger – le New York Times – démontre, carte en 3D à l’appui, l’ampleur de la contamination au cœur de Paris.

Des écoles ont été fermées puis ré-ouvertes pendant l’été, d’autres à la rentrée, et d’autres encore «découvrent» la contamination à la mi-septembre. Des enfants, des professionnels de la petite enfance, des enseignants, des travailleurs continuent à être exposés sur et autour du chantier.

Un collectif de parents d’élèves et de riverains est en voie de constitution, avec le soutien des associations et syndicats.

Le 30 septembre, nous partagerons les informations et déciderons des actions à entreprendre….

Après un rapport de l’inspection du travail et trois mois d’alertes successives – tant de la part des médias, que des associations et syndicats, confrontés à l’inquiétude des agents de nettoyage, des travailleurs du chantier, de tous ceux/celles dont l’activité est proche du site, des riverains, commerçants, familles, etc… – le préfet de région a suspendu le chantier pour cause de pollution au plomb. Nous savons maintenant que celle-ci ne concerne pas seulement le site de Notre-Dame mais les quartiers situés à proximité. Le non-confinement du chantier entraîne en outre, inéluctablement, le ré-envol des poussières présentes sur tout l’édifice et sur le parvis, bien au delà des limites du chantier, ces poussières venant s’ajouter à la contamination initiale.

Refusant toute polémique concernant les seuils avancés par l’administration, nous tenons à rappeler que le plomb – neurotoxique, reprotoxique, cancérogène et toxique cardio-vasculaire – est dangereux quel que soit le niveau d’exposition. Les seuils réglementaires sont des valeurs de gestion du risque. Il s’agit de seuils d’intervention visant à déterminer les actions nécessaires pour faire cesser la contamination, non pour laisser les personnes exposées.

Nous considérons que la gravité de la situation exige des mesures à la hauteur des menaces qui pèsent sur tous ceux/celles qui, depuis plus de trois mois, vivent et travaillent en permanence dans les lieux contaminés. Il faut arrêter la dissémination de cette pollution toxique et l’exposition possible de tous ceux/celles qui vivent, travaillent, circulent dans les arrondissements touchés.

Le chantier doit être confiné dans sa globalité, comme le prévoit le code du Travail pour tous travaux impliquant les risques Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR).

Une cartographie rigoureuse de la pollution au plomb, telle que, les uns et les autres, nous la demandons depuis le mois d’avril, doit être faite et actualisée à intervalles réguliers, les résultats devant être rendus publics.

Enfin, nous demandons la création, à l’Hôtel Dieu, d’un centre, non pas seulement de dépistage, mais aussi de suivi pour toutes les personnes exposées – pompiers, travailleurs, riverains, etc… – et pas seulement les enfants de moins de 7 ans et les femmes enceintes, même si une attention particulière doit les concerner. L’objectif est celui d’un suivi clinique, psychologique et social, qui devra s’inscrire dans la durée compte tenu des délais d’apparition des différents troubles associés à l’intoxication au plomb.

Nous refusons, d’emblée, qu’un prétexte de « coût » nous soit opposé. La reconstruction de Notre-Dame implique, en premier lieu, le respect de la vie et de la santé. Ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent.

De plus amples détails seront donnés au cours de la conférence de presse.

Vendredi 10 mai 2019 – 9h30 dans les locaux de l’AFVS, 20 villa Compoint, Paris 17ème

– Les risques sanitaires et environnementaux.

– Le cas du plomb.

– Le saturnisme.

– Les risques sur la trajectoire du panache de l’incendie.

– Les risques autour du lieu du sinistre.

– La contamination de la Seine.

– Mise en question de l’article 9 du projet de loi cathédrale autorisant des

dérogations ou des adaptations aux règles s’appliquant à la protection de

l’environnement et à l’évacuation et au traitement des déchets.

– Précautions à prendre pour se protéger des poussières de plomb autour d’un

site pollué.

– Suivi médical post exposition, post professionnel.

AFVS

afvs@afvs.net Tel: 09 53 27 25 45

ROBIN DES BOIS

Association de protection de l’Homme et de l’environnement

tel: +33 (0)1 48 04 09 36 – fax: +33 (0)1 48 04 56 41

www.robindesbois.org

Twitter I Facebook

Association Henri Pézerat

http://www.asso-henri-pezerat.org/

Autres informations importantes.

Le plomb, fondu et même vaporisé par les flammes, s’est répandu un peu partout, mais il est en général invisible. Les travaux continuent à répandre ces particules très toxiques, dont les effets ne sont immédiats qu’à très haute dose, et qui sont le plus souvent éloignés dans le temps.

Le plomb est toxique à tout âge, mais il peut avoir des conséquences dramatiques sur les enfants, au moins jusqu’à 7 ans : les mêmes que chez les adultes, mais en plus une perte de points de QI (quotient d’intelligence), et des troubles de l’attention et du comportement (voir notre site).

Ne vous intoxiquez pas, et n’intoxiquez pas votre entourage, en rapportant du plomb chez vous sans le savoir.

Précautions à prendre pour éviter de s’intoxiquer en respirant ou ingérant des poussières de plomb (pour les professionnels du bâtiment, voir notre site) :

– Sur votre lieu de travail :

– Lavez-vous les mains, en vous brossant les ongles, plusieurs fois par jour, et en particulier :

* lorsque vous sortez fumer,

* lorsque vous allez manger, surtout si c’est un sandwich, une crêpe, un fruit, quelque chose qu’on mange à la main, même un chewing-gum,

* avant d’aller aux toilettes (et après aussi, bien sûr).

– Rincez-vous le visage et les avant-bras chaque fois que c’est possible (il fait chaud, c’est aussi une bonne raison).

– Si votre nez coule ou est irrité, ne reniflez pas, mouchez-vous dans un mouchoir en papier et jetez-le tout de suite, ne le gardez pas pour vous en servir plus tard.

– Travaillez si possible avec une blouse.

–En quittant votre lieu de travail ;

– Laissez vos vêtements de travail sur votre lieu de travail,

– Ou changez de vêtements avant de quitter votre travail, si possible, changez de chaussures aussi.

– Dans tous les cas, laissez vos chaussures hors de votre logement, surtout si vous avez de la moquette.

– Si c’est impossible, retirez vos chaussures en arrivant dans votre voiture ou à la maison, et posez-les sur un vieux journal (par exemple) ou un chiffon humide que vous jetterez après quelques jours, pour ne pas disséminer du plomb chez vous,

– Si vous avez les mêmes vêtements et chaussures qu’au travail, attendez pour embrasser ou porter vos jeunes enfants d’avoir pu vous changer,

– Attendez aussi de vous être changé pour embrasser une femme enceinte, ou en âge de l’être,

– Si vous voyez votre médecin dans les prochaines semaines, demandez-lui de vous prescrire une plombémie (analyse de sang).

Ces précautions sont à observer tant que les opérations de décontamination n’auront pas fortement abaissé la teneur en plomb des sols, qui est actuellement çà et là, 400 à 700 fois plus forte que le maximum admissible, ou que, faute d’analyse réalisée par un laboratoire spécialisé, nous ignorons l’imprégnation en particules de plomb des surfaces à l’intérieur et à l’extérieur dans la zone entourant Notre-Dame.

Juillet 2019

Vous trouverez ci-dessous le dernier exemplaire d’AFVS Info, dont voici l’éditorial.

Les retombées toxiques de l’incendie de la cathédrale Notre–Dame de Paris

Lundi 15 avril 2019 : c’est en début de soirée que se déclare l’incendie de Notre-Dame de Paris. Depuis plusieurs mois, dans le contexte d’un vaste projet d’ensemble pour l’île de la Cité, une partie de la cathédrale est en travaux de restauration, notamment pour nettoyer l’extérieur de la flèche, noircie par la pollution, et un ensemble de sculptures métalliques, oxydées. Le sinistre démarre à l’intérieur de la charpente, à la base de la flèche, constituée de 500 tonnes de bois et recouverte de 250 tonnes de plaques de plomb, et prend rapidement ampleur. Les flammes dé- truisent intégralement la flèche composée à elle seule de 150 tonnes de plomb, les toitures de la nef et du transept ainsi que la charpente. En s’effondrant, la flèche provoque l’écroulement de la voûte de la croisée du transept, d’une partie de celle du bras nord et de celle d’une travée de la nef. L’intervention de 600 pompiers permet de sauver la structure globale et d’épargner les deux tours ainsi que la façade occidentale.

Alors que l’incendie suscite une vive émotion tant en France que dans le reste du monde et qu’une importante couverture médiatique se met en place, les réactions fusent : Emmanuel Macron annonce vouloir reconstruire la cathédrale dans un délai de cinq ans, un Conseil des ministres est entièrement consacré aux suites de l’incendie et une réunion de lancement d’une souscription nationale pour la reconstruction de Notre-Dame est programmée. Pourtant, per- sonne ne s’interroge sur les risques sanitaires liés à cet incendie : les eaux d’extinction du feu polluées ont-elles regagné la Seine ? Les fumées qui se dégagent sont-elles composées d’un fort taux de particules de plomb ?

Une pollution minimisée et des discours plombés

150 tonnes de plomb, métal fondant à basse température (327 °C) et transformé en vapeur à haute température (1 749 °C) recouvraient la flèche, et 250 tonnes de plomb constituaient les 1 326 feuilles ou tuiles de plomb couvrant le reste de la charpente. Les panaches de fumée jaune visibles à des kilomètres observés à certains moments signent la formation de particules d’oxyde de plomb, composé se formant à partir de 510 °C en présence d’oxygène. Pour parer aux risques d’éboulement et de propagation des flammes, les habitations proches sont évacuées.

Selon les relevés d’Airparif (dont les capteurs sont positionnés dans le 18e arrondissement de Paris) du 16 avril, les conditions météorologiques ont canalisé le panache dans le couloir de la Seine sur la partie parisienne, ce qui a permis d’éviter une stagnation de la pollution. De plus, en raison de la température du foyer, « la fumée s’est élevée à plusieurs dizaines de mètres sans contaminer localement les basses couches de l’air », mais « l’incendie a provoqué le trajet d’une quantité très importante de particules ».

Comme des témoins présents au début de l’incendie décrivent un air irrespirable et une forte odeur de brûlé quand les flammes ont commencé à être visibles sur la toiture, Airparif n’exclut pas une pollution très localisée.

L’AFVS donne l’alerte sur les risques d’intoxication par le plomb

C’est dans ce cadre que, dès le 18 avril, l’AFVS publie un premier communiqué dans lequel elle alerte sur les risques liés au plomb : « L’incendie de Notre–Dame a provoqué le rejet d’une quantité très importante de particules, liées à la combustion de la charpente en bois et du plomb présent sur la toiture et dans la flèche ». Et de préciser : « L’AFVS tient à alerter sur les risques d’intoxication par le plomb qui peut pénétrer dans l’organisme par inhalation ou in– gestion (poussières, fumées) et avoir des conséquences particulièrement néfastes sur la santé ».

L’AFVS tient à faire savoir qu’elle restera attentive aux résultats des analyses de l’air ambiant parisien et à la recherche de plomb faites par Airparif et précise qu’elle attend des pouvoirs pu- blics qu’ils appliquent toutes les mesures nécessaires à la protection des populations. En effet, dans les jours qui suivent, le Centre antipoison de Paris découvrira des taux de plomb supérieurs au seuil réglementaire chez des personnes ayant intervenu dans la zone circonscrite au lende- main de l’incendie : « Une importante plombémie pour les pompiers, ceux qui travaillent dans le quartier, ceux qui ont déménagé les œuvres d’art ».

Le 19 avril, l’association Robin des Bois publie un communiqué, « Notre–Dame : un nouveau site pollué à Paris », dans lequel, dans le sillage du communiqué de l’AFVS publié la veille, elle dénonce la pollution du site engendrée par la fusion « d’au moins 300 tonnes de plomb dans la garniture de la toiture ». Et d’asséner : « La cathédrale est aujourd’hui rendue à l’état de déchet toxique », mais pas seulement, car « le risque plomb était jusqu’alors reconnu et signalé dans les arrondissements du nord de Paris. A partir de la source Notre–Dame incendiée, il pèse désormais sur l’île de la Cité et sur les sédiments de la Seine ».

Précautions pour les professionnels aux abords de Notre-Dame

Saturnisme : maladie professionnelle

Les pouvoirs publics n’ont pas publié, jusqu’à présent, de cartographie des repérages de pollution notamment en plomb de l’air, de l’eau et des sols, dans et autour de la cathédrale, et dans les zones où ces particules se sont déposées (large périmètre au moins au niveau et à l’ouest de Notre-Dame), à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments. Le communiqué de presse du 9 mai de l’Agence Régionale de Santé fait seulement état de « prélèvements réalisés aux alentours (qui) démontrent la présence de dépôts de poussières résiduelles de plomb …sur le parvis de la cathédrale, et sur la voirie avoisinante, avec une présence ponctuelle très importante de plomb dans les sols, à des niveaux environ 10 à 20 g/kg de sol », soit 30 à 70 fois plus que les normes ci-dessous du Haut conseil de santé publique (HCSP), et « dans les étages supérieurs de locaux administratifs donnant sur la cathédrale (poussières) ».

Les pouvoirs publics n’ont pas non plus organisé de réseau pour une information complète, précise et adaptée sur les risques sanitaires et les mesures de protection. Nous ne disposons donc en l’état actuel que de mesures individuelles.

Face à ce manque et vu l’urgence à réagir et se protéger dans ce contexte de risque d’intoxication par les particules de plomb largement diffusées lors de l’incendie de Notre-Dame, voici donc quelques informations sur le saturnisme et sur les mesures de protection individuelles: